油廠國小114年作文班-報導(一)

影片引導與真誠對話——一場別開生面的作文課

從影片走進生活

第一天下的影片〈秀民的熊寶寶〉讓孩子理解「分享」的真諦。秀民在不捨中把最愛的玩具熊送出去,傳達了愛與成長。第二天的〈生日禮物〉則引導孩子體會「禮物」的深層意義,它不僅是一份物品,更是一種對母親的孝順、對長輩的體貼,以及日常生活中最真實的陪伴。最後一天的〈特別的一堂課〉,透過農夫父親的課堂,讓孩子看見「父愛」的樸實與深沉。這三個故事,從生活場景出發,讓孩子有具體的感受與思索。

問答式對話,打開心靈的門

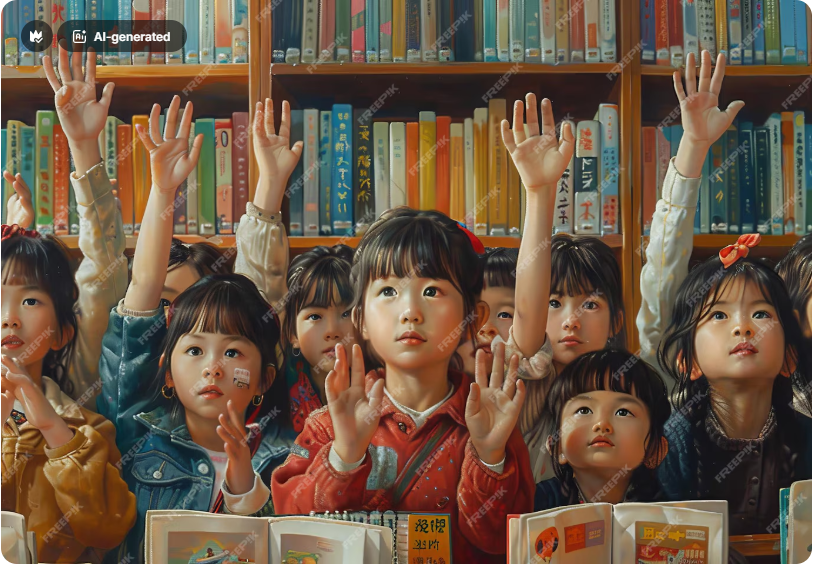

不同於傳統作文課要求模仿範文或大量書寫,陳真老師以「影片+提問」為核心。她引導孩子觀察細節,再逐步轉化為語詞、句子,最後形成完整的作文架構。即便孩子答錯或答不出來,老師也能從錯誤中找到值得肯定的地方:「你不知道,也是答案。」這樣的態度不僅減輕了壓力,也讓孩子更敢於發言。

正向回饋的力量

實習老師唐歆觀察到,陳老師的稱讚誠懇具體,能讓孩子感受到被肯定。孩子們因此更願意參與,甚至在過程中從「沉默」變為「主動」。這種氛圍,也呼應了老師的理念——錯誤是全班的養分,值得感謝。

教學理念的實踐

「作文不只是文字訓練,更是人生觀與價值觀的培養。」課程中的三個主題,分別觸及了「與人分享」「孝順父母」「感受親情」這些生活核心價值。陳老師以簡單的教材,串起孩子的經驗與情感,讓作文成為思考與心靈成長的工具。

孩子的回應

在課堂討論中,孩子們不僅能說出故事的內容,更能連結到自己的生活:「我可以整理書桌,把不用的東西分享給別人。」「我願意做家事,讓父母安心。」「我要學會和爸爸聊天,感受他的愛。」這些來自孩子的聲音,正是作文教育最真切的收穫。

教學者的收穫

陳真老師在課後分享:「學生的問題逼得我必須快速反應,這讓我比學生學得更多。」她深信誠懇與善意能化解教學中可能的敏感與衝突,甚至面對單親或特殊家庭背景的孩子,也能在「真誠」中找到安放情感的出口。

這三天的課程,不僅讓孩子學會如何表達,更學會如何觀察、感受與感恩。作文,不再只是語文課的要求,而是生活裡的一種態度。